地唄・義太夫の三味線の駒の錘

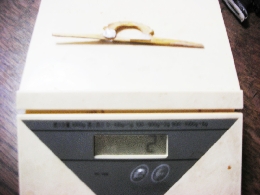

地唄の調弦例です。このAの低音あたりは鉛の錘が入った地歌の駒によるしっとりとした趣のある響きが実に心に響きます。 約4グラムの重さの駒です。

約4グラムの重さの駒です。

義太夫三味線は、さらに低い調弦を行います。 深い一弦の響きや、むせび泣くような三弦の音色、情緒ゆたかな場面や、打楽器的な効果音など、実に表情豊かな響きを作り出しています。F♯まで、音程を下げて調弦する場合もあります。

深い一弦の響きや、むせび泣くような三弦の音色、情緒ゆたかな場面や、打楽器的な効果音など、実に表情豊かな響きを作り出しています。F♯まで、音程を下げて調弦する場合もあります。 なんと11グラムの重さがあります。埋めてある鉛も大きめです。義太夫の駒は、高さ・重さも沢山の種類があり、太夫の表現・声にあわせて三味線を調弦し、相応しい駒を選びます。地唄・義太夫とも、それに相応しい大きな撥を使用します。絹糸とそれらの撥とが絡み合い、深い音色を作り出します。絹糸は琵琶音楽を含めて、これらの音楽表現や、撥との愛称が絡み合って、魅力的な日本音楽の世界を作り出しています。ガットやスチール、ナイロンなどの素材では、決して出すことのできない音色です。他方、胡弓の場合、この音域では、絹糸使用の場合、皮や楽器本体への持続音がされず、擦弦による表現は困難です。絹糸は

なんと11グラムの重さがあります。埋めてある鉛も大きめです。義太夫の駒は、高さ・重さも沢山の種類があり、太夫の表現・声にあわせて三味線を調弦し、相応しい駒を選びます。地唄・義太夫とも、それに相応しい大きな撥を使用します。絹糸とそれらの撥とが絡み合い、深い音色を作り出します。絹糸は琵琶音楽を含めて、これらの音楽表現や、撥との愛称が絡み合って、魅力的な日本音楽の世界を作り出しています。ガットやスチール、ナイロンなどの素材では、決して出すことのできない音色です。他方、胡弓の場合、この音域では、絹糸使用の場合、皮や楽器本体への持続音がされず、擦弦による表現は困難です。絹糸は

小胡弓の第三弦のCや大胡弓の第三弦のG(胡弓も歌い手に合わせて調弦するので、他の高さの調弦の場合もあります)は、絹糸が最も美しく響きます。他のスチールやガット弦などで、実験をしましたが、絹糸の響きが最高でした。絹糸の響きは、実に美しく哀愁と艶があり、それを、導き出すのは、竹のばねを利用した日本の胡弓の弓がぴったりです。さて、胡弓において、錘が効果を発揮するのは、この音域でありません。もっと、低い音からです。

小胡弓の第三弦のCや大胡弓の第三弦のG(胡弓も歌い手に合わせて調弦するので、他の高さの調弦の場合もあります)は、絹糸が最も美しく響きます。他のスチールやガット弦などで、実験をしましたが、絹糸の響きが最高でした。絹糸の響きは、実に美しく哀愁と艶があり、それを、導き出すのは、竹のばねを利用した日本の胡弓の弓がぴったりです。さて、胡弓において、錘が効果を発揮するのは、この音域でありません。もっと、低い音からです。

ギターピンの重さによる効果三味線の場合と同じく、ギターにおいても錘の効果があるのではないかと考え、写真のように、軽いプラステイックのピンから、重い真鍮製のピンを使用したところ、明らかに中低音の響きが深くなりました。ただし、完成度の高いギターは、逆効果の場合も考えられます。また、高音の三弦とも真鍮製に変えてしまうと、高い音色の響きの艶が失われてしまいます。バランスを考えて、真鍮製のピンと取り替えると効果がある場合があります。駒の錘と同様にギターにおいても、錘(真鍮ピン)の効果は見られます。 真鍮製のピンは一本4グラムでした。3本で12グラムとなります。ギターの表板に大きな影響を与えることができます。

真鍮製のピンは一本4グラムでした。3本で12グラムとなります。ギターの表板に大きな影響を与えることができます。 プラステイックのピンは1グラム以下でした。表示が0ですので、0.5グラム前後かもしれません。

プラステイックのピンは1グラム以下でした。表示が0ですので、0.5グラム前後かもしれません。 この図の、低音の3つの弦において、真鍮のピンは、効果を発揮します。

この図の、低音の3つの弦において、真鍮のピンは、効果を発揮します。

弓笛

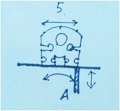

数本目の弓笛を製作していますが、 上の写真のように、竹を削り薄くしていくと、この図のような最低音もAの音の響きがか弱くなりした。胡弓・玲琴・クーチョーの弓笛は、一般的な篠笛のBフラット管ではなく、それより低いオリジナルのA管を使用します。A.D.Gの調弦の各胡弓と、音域がマッチし、同じ曲を演奏することが可能となります。指穴は、九つ明けてあり、独自の運指と左右逆の持ち方となります。弓として使用するので、軽くするために肉厚を薄くしていきました。すると、指穴をすべてふさいだ音Aの響きが薄くなりました。もしかすると、上述した重さの理論が、笛の場合も当てはまるのではないかと考え、

上の写真のように、竹を削り薄くしていくと、この図のような最低音もAの音の響きがか弱くなりした。胡弓・玲琴・クーチョーの弓笛は、一般的な篠笛のBフラット管ではなく、それより低いオリジナルのA管を使用します。A.D.Gの調弦の各胡弓と、音域がマッチし、同じ曲を演奏することが可能となります。指穴は、九つ明けてあり、独自の運指と左右逆の持ち方となります。弓として使用するので、軽くするために肉厚を薄くしていきました。すると、指穴をすべてふさいだ音Aの響きが薄くなりました。もしかすると、上述した重さの理論が、笛の場合も当てはまるのではないかと考え、 この写真指で示した最低音の空気の抜け穴の上に、はんだ糸を何回か巻きつけました。

この写真指で示した最低音の空気の抜け穴の上に、はんだ糸を何回か巻きつけました。 重さは2グラム前後です。

重さは2グラム前後です。

錘の効果は、胡弓や、三味線、ギターほどではありませんが、最低音のAの響きに芯が入ったような効果を感じました。

錘の効果は、胡弓や、三味線、ギターほどではありませんが、最低音のAの響きに芯が入ったような効果を感じました。

椰子殻板クーチョー

この調弦の椰子殻板クーチョーを製作しました。直径が13センチ前後しかない胴体で、この低音のAの音域を響かせるのは大変なことです。そこで、錘の効果を利用することにしました。まず、胴体の月型のサウンドホールから見える、高音域は実に美しい響きで、クーチョーの大きな魅力を引き出すことができたと思っていましたが、やはり、AやDの弦の響きを楽器全体に共鳴させる力が弱いようです。そこで、力木に2ミリ程度の穴をあけハンダの錘を取り付けました。効果がありました、中低音が美しく柔らかく響きようになりました。さらに、駒にもハンダの錘を取り付け2グラムの重さにしました。この効果は、あるように感じました。また、高音域の美しさも損なわれていません。このあたりが限界かもしれません。

この調弦の椰子殻板クーチョーを製作しました。直径が13センチ前後しかない胴体で、この低音のAの音域を響かせるのは大変なことです。そこで、錘の効果を利用することにしました。まず、胴体の月型のサウンドホールから見える、高音域は実に美しい響きで、クーチョーの大きな魅力を引き出すことができたと思っていましたが、やはり、AやDの弦の響きを楽器全体に共鳴させる力が弱いようです。そこで、力木に2ミリ程度の穴をあけハンダの錘を取り付けました。効果がありました、中低音が美しく柔らかく響きようになりました。さらに、駒にもハンダの錘を取り付け2グラムの重さにしました。この効果は、あるように感じました。また、高音域の美しさも損なわれていません。このあたりが限界かもしれません。

玲琴

初期の玲琴の駒です。駒の足の上に錘を取り付けてあり、20グラムの重量がありました。

同じ玲琴に駒の形状を変えて錘を取り付けました。18グラムです。魂柱との関係で、少し「幅を小さくした方が、良い響きになると考え、この駒にしました。この駒によって初期の玲琴はいっそう良い響きが得られたと思っています。

同じ玲琴に駒の形状を変えて錘を取り付けました。18グラムです。魂柱との関係で、少し「幅を小さくした方が、良い響きになると考え、この駒にしました。この駒によって初期の玲琴はいっそう良い響きが得られたと思っています。 身近な箱で、玲琴を作る試みを行っていました。軽い素材と薄い胴体の箱を基にして製作しました。表板の力木と裏板に黒檀片を接着し、写真のように力木の側面にサウンドホールからハンダを埋め込みました。

身近な箱で、玲琴を作る試みを行っていました。軽い素材と薄い胴体の箱を基にして製作しました。表板の力木と裏板に黒檀片を接着し、写真のように力木の側面にサウンドホールからハンダを埋め込みました。 駒は、この3グラムをモデルに、つくりました。多分4から5グラムだと思います。ところが、この重さの駒で、実にバランスよく低音から高音まで響き、魂柱を調整すると、倍音も見事にからみあいピアニッシモからフォルテまで美しく響きました。錘は力木に取り付けたのみで、駒には取り付けませんでした。低音胡弓において、駒の錘は必要のない場合もあります。

駒は、この3グラムをモデルに、つくりました。多分4から5グラムだと思います。ところが、この重さの駒で、実にバランスよく低音から高音まで響き、魂柱を調整すると、倍音も見事にからみあいピアニッシモからフォルテまで美しく響きました。錘は力木に取り付けたのみで、駒には取り付けませんでした。低音胡弓において、駒の錘は必要のない場合もあります。

演奏用大胡弓の駒

演奏に使用する大胡弓の駒に、錘を取り付けています。2グラムの駒です。皮の胴体は、木製の胴体ほど錘の効果は単純ではありません。微妙に調整したり、位置を変えたり、いろいろ工夫しながら、良い音を見つけ出して行きます。

弦の表板に対する平行振動を垂直振動に

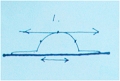

三弦胡弓の、特に第二弦は表板に対して、平行成分が多い振動であると考えます。皮や板を平行に振動させることは困難です。皮や板は縦の振動が自然です。そのため、弦振動の平行成分を垂直成分に変換させる必要があります。

三弦胡弓の、特に第二弦は表板に対して、平行成分が多い振動であると考えます。皮や板を平行に振動させることは困難です。皮や板は縦の振動が自然です。そのため、弦振動の平行成分を垂直成分に変換させる必要があります。 第二弦のボーイングを斜め方向に変えると、深みある響きに変わるのは、垂直成分の振動が含まれたことによると思われます。

第二弦のボーイングを斜め方向に変えると、深みある響きに変わるのは、垂直成分の振動が含まれたことによると思われます。 バイオリン属の駒の左右から切り込みを入れてあるのは、板に対して平行な振動成分を、駒の中心から左右への振動を増幅させ、縦振動成分を増やすことによって、表板への振動を伝えるためだと考えます。

バイオリン属の駒の左右から切り込みを入れてあるのは、板に対して平行な振動成分を、駒の中心から左右への振動を増幅させ、縦振動成分を増やすことによって、表板への振動を伝えるためだと考えます。 また、表板・裏板を曲面仕上げすることによっても、こうした効果があるものと考えます。魂柱の役割の一つに、このような役割があると思います。

また、表板・裏板を曲面仕上げすることによっても、こうした効果があるものと考えます。魂柱の役割の一つに、このような役割があると思います。 おわら風の盆の胡弓の駒も、研究を重ね一の糸と三の糸の位置を工夫して、左右対称ではなく皮に対する高さを変えて音色を整えています。これも、平行振動を垂直(縦)振動に変換する役割がありかもしれません。

おわら風の盆の胡弓の駒も、研究を重ね一の糸と三の糸の位置を工夫して、左右対称ではなく皮に対する高さを変えて音色を整えています。これも、平行振動を垂直(縦)振動に変換する役割がありかもしれません。 大胡弓の駒に錘を取り付けるのも、前述した中低音を重さで響かせるとともに、こうした縦振動を増やす働きがあるものと考えます。この理由から、大胡弓の駒に小さな錘を取り付けています、

大胡弓の駒に錘を取り付けるのも、前述した中低音を重さで響かせるとともに、こうした縦振動を増やす働きがあるものと考えます。この理由から、大胡弓の駒に小さな錘を取り付けています、

胡弓・玲琴の新風を ...

胡弓・玲琴の新風を ...