オリジナル弓の製作

オリジナル弓の製作 2011.3.1オリジナル弓の完成

2011.3.1オリジナル弓の完成

すばらしい胡弓の弓から学ぶもの

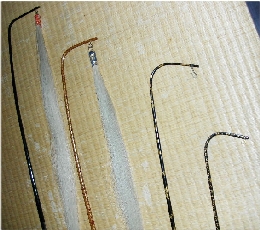

越中おわら節の唄の名手であり、長年、おわら胡弓と弓の研究・製作をされてきた伯育男氏製作の弓

越中おわら節の唄の名手であり、長年、おわら胡弓と弓の研究・製作をされてきた伯育男氏製作の弓 名古屋胡弓の名手澤田孝子先生所有の弓、この弓は故横井みつゑ師使われていました。

名古屋胡弓の名手澤田孝子先生所有の弓、この弓は故横井みつゑ師使われていました。

これらに共通しているのは、①先端の曲がり部分が最も細い。弓のしなりは、この細く曲がった部分で生み出されています。やわらかさと、トレモロなどを奏でたときや、毛を弦に瞬間的に強くあてたときなどの衝撃や、余分な固有振動を吸収するようです。

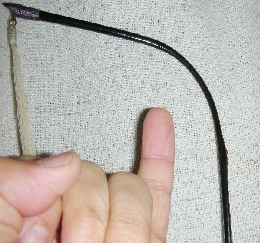

伯育男氏製作の弓の曲がり部分.ここまで細いにもかかわらず、腰と弾力性を備えており、二枚の竹が張り合わされています。

伯育男氏製作の弓の曲がり部分.ここまで細いにもかかわらず、腰と弾力性を備えており、二枚の竹が張り合わされています。 澤田孝子先生所有、故横井みつゑ師が使用された弓の先端の曲がり部分

澤田孝子先生所有、故横井みつゑ師が使用された弓の先端の曲がり部分

②この曲がった部分を含めて、弓の先端から中央あたりまでは、竹を2枚張り合わせて作製してあります。細くても、しっかりと腰があり、竹のばねが利いた作りです。特に曲がりの部分は、箸の先端3分の一あたりの細さです。

一枚の竹なら、たわんで使えないほどです。2枚張り合わせることによって、この特徴が生まれます。一枚の竹から作り出された弓も、多く見られますが、曲がりの部分をここまで、細くすることはできません。他方、弓の張力によって、弓の先端から中央あたりまで、たわんでしまい、固有の振動や、押し付けたときに弦に対する反発力が演奏時に生じます。

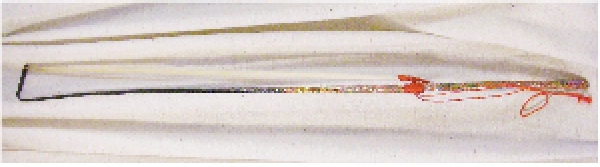

オリジナル弓の先端部分1

オリジナル弓の先端部分1 オリジナル弓の曲がり部分2

オリジナル弓の曲がり部分2

こ曲がり部分は、ナイフで細くしていきます。そして、先端を指で上下に動かして、他の部分とこの曲がり部分との弾力を比較します。ほとんどのたわみを、この曲がりの部分が受けるところまで、グラインダーで削り、追い込みます。演奏時指でひっぱるかなり強い張力でも、折れないと思われるギリギリまで追い込みます。

さらに、伯育男様製作の弓は、弓の重心を最も弾き易いように、とってあります。それは、弓をほとんど握らなくても、引力で滑り落ちるように、弦に毛の部分が接触するように作られています。これらの、すばらしい弓の真髄に学びながら、先端および毛元部分に、弓と毛束が一体感になるような私なりのオリジナルの工夫を取り入れ、弓を製作しました。

石田音人の胡弓から広...

石田音人の胡弓から広...